In den letzten Monaten bin ich oft auf die Spuren des Wirkens der Familie Nathusius gestoßen, in Magdeburg oder Halberstadt, nun habe ich beschlossen Haldensleben und Umgebung zu erkunden, die Orte, wo Johann Gottlob Nathusius vor zweihundert Jahren „den ersten Großkonzern auf deutschem Boden“ gründete.

Steingut-, Maschinen-, Ziegel-, Porzellanfabriken und vieles mehr lag im Umkreis des lebhaften Interesses dieses Mannes, keine Seltenheit für einen Sohn des wissensdurstigen und tatkräftigen Zeitalters der Aufklärung.

Die Erscheinung des Industrie-Pionieres, auf zeitgenössischen Porträts festgehalten, strahlt Neugier und Unternehmungslust aus:

Wacher, fragender Blick, in dem Skepsis, Humor und Intelligenz durchschimmern – ein markantes, unvergessliches Gesicht.

Dieser Mann, einst der reichste Bürger Magdeburgs, kaufte 1810 ein Anwesen in Althaldensleben, wo er Dutzende Unternehmen ins Leben rief und dem kleinen Ort zu Wohlstand und Ansehen verhalf. Ein französischer Reisende beteuerte, er habe nirgendwo erlebt, dass so viel verschiedene Geschägtszweige bei einem einzigen Besitzer vereinigt und so wohl verwaltet wurden.

Die Herzensangelegenheit des Universal – Unternehmers Nathusius aber war die Pflanzenkunde. „Jeder meiner Betriebe hat seinen eigenen Direktor, aber für meine Gärten bin ich selbst Leiter.“ – sagte er. Es wurde behauptet, Nathusius habe auf seinem Gute alle Pflanzen mit Namen gekannt – alle!

Diese Leidenschaft hat mich am meistens berührt – er, ein Demiurg eines großen Industriekonzerns, war bereit, vor jedem winzigen Halm zu knien und ihn beim Namen anzusprechen. Irgendwie kongruierte das mit der Tatsache, dass Nathusius, der seine wirtschaftlichen Interessen hart gegen Konkurrenten durchsetzte, viel Wert darauf legte, seine Arbeiter gerecht zu entlohnen und die Armut in seinem Wirkungskreis zu bekämpfen.

Als ich mich mit diesem Wissen an einem schönen Tag nach Haldensleben aufmachte, malte ich mir im Geiste ein gemütliches, lebendiges Städtchen, mit prachtvollen Gärten und Blumenbeeten bestückt, aus, mit Windmühlen und rustikalen Schornsteinen vor einem blauen Horizont.

Aber der Ausblick vom Bahnsteig in Haldensleben bot nichts Besonderes.

Die Menschen, die mit mir den auf dem kleinen Bahnhof ausstiegen, zerstreuten sich momentan in alle Himmelsrichtungen, ja sie lösten sich regelrecht auf im klaren, von Frühlingssäften durchtränkten Äther.

Nichts bewegte sich, nur ein weiterer Regionalzug rollte vor meinen Augen davon, er hieß Katharina die Große, was ihn noch kleiner wirken ließ, als er war – dieses arme rote Zugwürmchen.

Ich machte mich auf ins Museum, wo ich meine Erkundigungen über Nathusius beginnen wollte. Die Straße war menschenleer, gesäumt von Arztpraxen, die größtenteils mit Orthopädie – und Seelenheilkunde zu tun hatten.

Hatte sich der Ort damals, in der goldenen Industriezeitalter so überanstrengt, dass er jetzt seine Ruhe nachholen musste?

Auf dem umzäunten Rasen einer großzügigen, allein stehenden Villa rollte ein Rasenmäher-Roboter auf und ab, jedes mal bevor er kehrtmachte, blieb er wie nachdenklich stehen und diese Geste verwandelte ihn in einen unheimlichen, käferartigen Homunkulus.

Ich musste die Straßenseite wechseln, um einen Passanten nach dem Weg zu fragen. „Museum!?“ – fragte der verschreckt wirkende Mann. -“Keine Ahnung!.“

Aber noch während ich mit ihm sprach, sah ich schon das Gesuchte, aber das Museum – das nette alte Eckhaus mit Hof – hatte gerade für eine Mittagspause bis 14 Uhr geschlossen. Das Plakat an de Tür verkündete für den Nachmittag die Veranstaltung „Salonkultur um Heinrich Heine und Karl Leberecht Immermann“.

Es sollte um die Beziehungen zwischen den beiden Dichter gehen und um eine mögliche Bekanntschaft zwischen den Familien Nathuisius und Heine, sowie um die Salonkultur damals und die Rezeption des großen Dichters in der DDR.

Nun beflügelt schritt ich leichten Herzens in die Stadt, die Mittagsstunden zu überbrücken.

Es gab viele sensationell alte Häuser im Zentrum und die Marienkirche mit einer schmucken Tür.Aber der Anblick entvölkerter Straßen ärgerte mich.

Stünde so ein Haus irgendwo in Berlin, würden vor ihm Hunderte Touristen herumschwärmen, und für sie würde man mehrere Cafés eröffnen und mehrere Kioske mit Postkarten oder Lesezeichen, geschmückt mit Inschriften von den Fachwerkfassaden wie dieser:

So irrte ich einige Zeit durch die verhexte Stadt – die wenigen Menschen, die ich traf, schauten zur Seite. Ich begegnete nur einer Bäckerei und einer Eisdiele auf meinem Wege, aber auch da bewegten sich die wenigen Gestalten wie unter tiefem Wasser. Um von diesem Mondsucht nicht angesteckt zu werden, beschloss ich, lieber in den kleinen Park einzukehren.

So irrte ich einige Zeit durch die verhexte Stadt – die wenigen Menschen, die ich traf, schauten zur Seite. Ich begegnete nur einer Bäckerei und einer Eisdiele auf meinem Wege, aber auch da bewegten sich die wenigen Gestalten wie unter tiefem Wasser. Um von diesem Mondsucht nicht angesteckt zu werden, beschloss ich, lieber in den kleinen Park einzukehren.

Kaum setzte ich mich auf die Bank, öffnete sich ein Fenster im Haus gegenüber und aus der Öffnung zeigten sich zwei Köpfe – ein alter Mann und eine alte Frau. Sie polsterten das Fensterbrett mit Kissen ab und fingen an, mit Seifenblasen zu spielen – kichernd pusteten sie abwechselnd in den Plastikring und lehnten sich noch weiter hinaus, um den Flug der bunt schimmernden Blasen zu verfolgen. Als das Döschen leer war, zogen sie sich mit ihren Kissen in das Zimmer zurück, und die Geste, mit der sie die Fensterflügel zuklappten und die Spitzgardinen wieder zuzogen, war wie im Kaspertheater, beim Ende der Vorstellung.

Auf dem Weg zurück ins Museum begegnete ich mitten auf der breiten Promenade einem Schmuckstück in Gestalt eines Thrones, seitlich mit diesem Bild geschmückt:

Auf dem Weg zurück ins Museum begegnete ich mitten auf der breiten Promenade einem Schmuckstück in Gestalt eines Thrones, seitlich mit diesem Bild geschmückt:

Ich grübelte lange, was das zu bedeuten habe, aber es gab niemand, den man fragen konnte.

Ich grübelte lange, was das zu bedeuten habe, aber es gab niemand, den man fragen konnte.

Das Museum war schon offen, als ich kam. Die Vorbereitungen für den Salon waren in vollem Gange – in einem Raum stellten die Mitarbeiter das Buffet auf und in dem anderen deckten sie mit freudiger Geschäftigkeit etwa fünfzehn Tische für die Gäste und ich hatte das Gefühl, mitten in die Vorbereitung eines großen Familienfestes hineinzuplatzen.

In der Ausstellung im oberen Stock habe ich für mich nicht Neues über Nathusius und sein Wirken erfahren, dafür aber erwies sich der anschließende Salon als spannendes Erlebnis.

Die Gäste – artig gekleidete ältere Menschen mit wachen Augen – verkörperten für mich das, was man aus russischen Romanen als Kleinstadt – Intelligenzja kennt: Menschen, die für Aufklärung brennen und in ihrem Namen die kleinsten und entlegensten Brachen der Kulturlandschaft ihrer Heimat roden und pflügen..

Die Lesung (oder besser gesagt das Gespräch unter Gleichgesinnten) bestand aus mehreren Themenblöcken, die sich berührten in dem Zweeck, die großen Namen und Geschehnisse in den Dienst der Heimatkunde zu stellen. Eingangs wurde aus Geschichte des einstigen Haldenslebener Heine-Gymnasiums berichtet und darüber, wie kompliziert die Namensgebung damals vonstatten gegangen war, was zu einer Diskussion über Rezeption des großen Dichters in der DDR führte.

Im zweiten Teil war vom Schaffen Heines und Immermanns die Rede, über ihre Freundschaft und ihr Treffen in Magdeburg und darüber, dass der reiche Onkel von Heine mit Johann Gottlob Nathusius bekannt war und ihn schätzte. Eine Dame, deklamierte bei passender Gelegenheit Gedichte, was die Gäste zu wonnigem Lächeln brachte.

Und während ich den Vortragenden lauschte, sah ich im Geiste jene unsichtbaren Luftwurzeln, die das kleine Haldesleben mit der großen Geschichte verbanden und ihm einen würdigen Platz in der großen Welt sicherten, neben Hamburg, Berlin oder Magdeburg.

In den letzten drei Monaten habe ich auch einigen anderen schönen Abenden beigewohnt, vorbereitet und durchgeführt von Magdeburger Kunstschaffenden und Enthusiasten, die für die Stadt, ihre Geschichte, Kultur und ihr Image brennen und durch ihr Wirken den in Verruf geratenen Begriff Heimatliebe rehabilitieren und mit schönen geistreichen Dingen in Verbindung bringen.

Ich hatte nicht um Erlaubnis gebeten, Fotos machen zu dürfen, und knipste heimlich nur ein schiefes Bild:

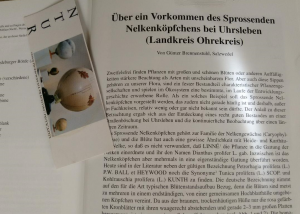

Bevor ich das Museum verließ, kaufte ich ein Heft aus der Reihe „Jahresschrift der Museen des Ohrenkreises“, in dem es unter anderem auch um Nathusius geht – schließlich war ich ja seinetwegen hierher gekommen.

Bevor ich das Museum verließ, kaufte ich ein Heft aus der Reihe „Jahresschrift der Museen des Ohrenkreises“, in dem es unter anderem auch um Nathusius geht – schließlich war ich ja seinetwegen hierher gekommen.

Im Zug zog ich das Heft (Jahrgang 1998) aus der Tasche, es öffnete sich eigenwillig auf einer Seite, in der ein improvisiertes Lesezeichen steckte – ein aus einer Postkarte herausgeschnittener Streifen.

Auf dem Lesezeichen waren mehrere bemalte Globen dargestellt, die Kehrseite des Streifens war mit einem handschriftlichen Text versehen, der kaum zu entziffern war. Auch die quer zueinander laufenden gedruckten Zeilen auf der Vorderseite waren wegen Verstümmelung unlesbar.

Auf dem Lesezeichen waren mehrere bemalte Globen dargestellt, die Kehrseite des Streifens war mit einem handschriftlichen Text versehen, der kaum zu entziffern war. Auch die quer zueinander laufenden gedruckten Zeilen auf der Vorderseite waren wegen Verstümmelung unlesbar.

Die mit floralen Mustern bemalten Globen – dieses seltsame parallele Universum – passte gut zum Beitrag im Heft, gewidmet dem Sprossenden Nelkenköpfchen.

Eigentlich ein Sachtext, mit Daten und botanischen Termini gespickt, aber ich las ihn wie Poesie, denn der aufmerksame und zärtliche Blick des Forschers verwandelte die winzige unscheinbare Pflanze in ein wertvolles und seltsames Fabelwesen – braune, trockenhäutige Hochblatthülle um dem Köpchen, mit rosa gefärbten Kronblättern bestückt, so winzig, dass ihnen nur ein sehr geringer Schaueffekt ziemt. Die Blüte ist von 8 bis 13 Uhr geöffnet zwischen Juni und Oktober, und wenn es so weit ist, zeigen sich die Samen – aufgeflacht, feinwarzig gerillt und schwach geflügelt….

Hier ist sie, die bescheidene Schönheit:

Der Autor, Günter Brennenstuhl, ist, laut Google, immer noch im Dienst der heimischen Flora unterwegs, ein prominenter Pflanzenkenner, Publizist und Mitglied mehrerer Vereine. Ich habe auch mehrere Abbildungen gefunden und sein wacher, wie fragender Blick mit den hochgezogenen Brauen schien mir gut vertraut- er ähnelt dem Blick von Johann Gottlob Nathusius, der ebenfalls über die Gabe verfügte, die vergängliche und unscheinbare Natur als Abglanz der himmlischen Vollkommenheit zu schätzen und zu würdigen.

Der Autor, Günter Brennenstuhl, ist, laut Google, immer noch im Dienst der heimischen Flora unterwegs, ein prominenter Pflanzenkenner, Publizist und Mitglied mehrerer Vereine. Ich habe auch mehrere Abbildungen gefunden und sein wacher, wie fragender Blick mit den hochgezogenen Brauen schien mir gut vertraut- er ähnelt dem Blick von Johann Gottlob Nathusius, der ebenfalls über die Gabe verfügte, die vergängliche und unscheinbare Natur als Abglanz der himmlischen Vollkommenheit zu schätzen und zu würdigen.