Der Tag, an dem ich mich in die Gruson-Gewächshäuser aufgemacht habe, war trüb, der Himmel tief und der Wind böse. „Einsturzgefahr, einige Hallen sind heute zu. Kommen Sie an einem anderen Tag oder gehen Sie trotzdem rein ?“

Ich ging rein und warme stickige Luft hüllte sich um meinen Körper wie Plastikfolie – in manchen Räumen war es feucht, in anderen – trocken, aber überall sehr warm und schwül, mein Herz klopfte wie gefangen. Ich beschleunigte meine Schritte, eilte neugierig aus einer Glashalle in die andere. Merkwürdig, aber die unbekannten, fremdartigen Pflanzen faszinierten mich wenig – anstatt sie zu bewundern, versuchte mein Verstand sie einzuordnen, und wenn sie in keine vertraute Schublade passten, wirkten die Exoten abstoßend, so wie zum Beispiel die Annona muricata, auch: Sauersack, deren pickelige Frucht unappetitlich wie ein krankhafter Auswuchs aussah.

Am meisten sprachen mich die Gestaltformen an, die mit unseren Zimmerpflanzen verwandt sind, aber von den vertrauten, domestizierten Formen abweichen. So wie der Madeira-Storchschnabel , in dem man nur mit Mühe die Verwandtschaft mit unserer banalen Zimmer-Geranie erkennen kann. Sonst eher stämmig, grellfarbig und selbstgefällig auf einem Fensterbrett erschien die Geranie hier ganz anders – schlankgliedrig, strahlend, elegant, in ihrer urspünglichen, also wahren und vollkommenen Form, wie im Garten Eden.

Aber mit Ausnahme der strahlenden Geranium Maderensen wollten die Beeten, Oasen und Haine nicht unbekümmert und paradiesisch wirken. Hinter den Palmen und Kakteen schimmerten keine Sanddünen oder Meereskrusten, sondern weiß lackierte Heizkörper. Die Blätter und Zweige bewegten sich nicht, von bösen Böen, zarten Brisen und hungrigen Hummern und Bienen verschont – oder vernachlässigt? Auch die freilaufenden schmucken Straußwachteln erheiterten die anämischen Oasen wenig, da sie selbst geistesabwesend und etwas dement wirkten. Die Vögel scheuten uns wenige Besucher kaum, streunten desinteressiert zwischen den Farnen und Gräsern und es kostete einige Mühe, um den Blick der Wachtel einzufangen:

Die Wachteln trugen Ringe an den Waden, auch jede Pflanze war gezählt, katalogisiert und ausgewiesen, nichts wurde hier in der nachgeahmten Wildnis dem Zufall überlassen. Keine leichte Gotteshand hatte diese Oasen bestückt, sondern der Wille eines einzigen Menschen.

Diese Sammlung von Exoten hatte einst Gruson gehört – einem der berühmtesten Söhne Magdeburgs. Hermann August Jacques Gruson, geboren 1821, ein Nachfahre französischer Einwanderer, war ein talentierter Mechaniker und Ingenieur.

Seine Begabung entfaltete sich in einer Zeit, als sich über die deutschen Länder ein ergiebiger Sternschnuppenregen herausragender Erfinder ergoss – Bosch, Siemens, Junker und viele anderen talentierte junge Menschen mischten bei der Industrierevolution so heftig mit, dass ihre Namen zu Marken wurden, die in der ganzen Welt bekannt wurden und deutsche Qualität und Innovation verkörperten – bis in die jüngere Vergangenheit jedenfalls.

Gruson gründete 1855 bei Magdeburg die Maschinen -Fabrik und eine Schiffsbauwerkstatt mit Werft und Gießerei, deren Hartguss-Produkte bei Lokomotiv- und Panzerherstellern begehrt waren. Die Werke einwickelten sich prächtig, aber Grusons Begeisterung für seine Schienen und Maschinen scheint im Laufe des Lebens

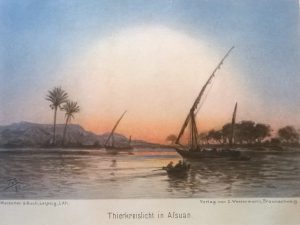

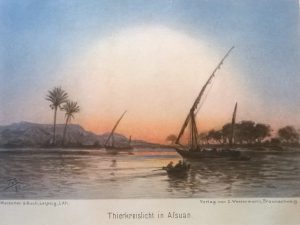

zu geschwunden zu sein – 1886 wurde sein Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, bald darauf beendete er seine Mitarbeit im Vorstand der AG und schließlich verkaufte er seine Werke an Krupp. Nun konnte er sich gänzlich seiner naturwissenschaftlichen Studien widmen – seinen Exotischen Pflanzen und seinen Forschungen über Zodiakallichts, auch Tierkreislicht genannt.

Endlich vom Joch des alltäglichen Verpflichtungen befreit, veröffentlichte er das Buch “Im Reiche des Lichts“, es war die Frucht seiner dreißig Jahre langen Grübeleien über ein rätselhaftes Himmelphänomen, das auf der südlichen Halbkugel nach dem Sonnenuntergang manchmal, sehr selten und sporadisch zu beobachten ist.

In wissenschaftlichen Kreisen blieben seine astrologischen Studien weitgehend unbeachtet, was ihn offensichtlich schmerzte, aber nicht verwunderlich war – zu viel Leidenschaft, Pathos und Sehnsucht schwebte zwischen den Zeilen der Schriften des Laien- Astronomen und „erfahrenen Mechanikers“, wie der Autor selbst demütig von sich sagte.

Je mehr ich über Grusons Leben nachlas und in seinen Schriften blätterte, desto klarer wurde mir die Tatsache, dass er, der Mechaniker, Ingenieur, Unternehmer und Geheime Commerzienrath für die Öffentlichkeit, eigentlich ein geheimer Romantiker war und dass seine Studien eigentlich nicht der Wissenschaft galten, sondern seiner nach romantischen Fernen durstigen Seele.

Seiner protestantischen Ethik, seinem Ehrgeiz und Erfolg verpflichtet, hatte er, ein Familienvater und Unternehmer, sich nicht gefährliche Abenteuer und ausgedehnte Reisen gönnen können, und als Trost ließ er in seine Magdeburger Gewächshäuser Pflanzen aus fünf Kontinenten holen und am Feierabend, nach getaner Arbeit richtete er seinen wehmütigen Blick himmelwärts.

„Ein für die Eindrücke der Naturerscheinungen empfängliches Gemüth muss es wie eine heilige Weihe in seinem Innersten empfinden, wenn das Auge in stiller Nacht sich himmelwärts richtet und der Blick die unermessliche Reihe zahlloser leuchtender Gestirne durchschweift. „ – schreibt Gruson. – „ Abgelenkt von der aufreibenden und zerstreuenden Thätigkeit des Alltagslebens mit seinen wechselnden Bildern in unmittelbarster Nähe des Menschen, erhebt sich der Geist in freiem Gedankenfluge aus dem Gebiete des endlich begrenzten Raums zu den unbekannten Welten des Unendlichen und Unbegrenzten, für deren Grösse die irdischen Dinge keinen Maassstab mehr zu bieten scheinen“

Erst 1892, befreit von der „aufreibenden Tätigkeit“ an seinen Werken unternimmt er eine Reise nach Ägypten, um „Beobachtungen von Erscheinungen des Tierkreislichtes in einer südlichen Zone anzustellen“.

Aber zu kurz war die Reise, auf die er sein ganzes Leben gewartet hatte, und das mysteriöse Himmelsphänomen sah er nicht mit eigenen Augen, musste sich mit Bildern und Beschreibungen anderer Reisender begnügen, die mehr Glück gehabt hatten.

Neid und Wehmut schimmern zwischen den Zeilen, gewidmet den Beobachtungen seiner Brüder im Geiste, deren Leben eine ganze aufregende Reise gewesen war – solcher wie des rastlosen Universalgelehrten Alexander von Humboldt oder dey Ägyptologen Heinrich Brugsch…

Grusons Reise dagegen war ein Tropfen auf dem heißen Stein, so schien es mir jedenfalls, während ich in seinem Buch blätterte. Als ich den alten Band der Bibliothekarin zurückreichte, sah ich auf der Vorsatzseite in der linken unteren Ecke zwei Zeilen aus gewundenen schmucken Buchstaben einer unbekannten Sprache. „Die Bücher sind nach dem Krieg als Beute in die Sowjetunion gegangen – das könnte durchaus armenisch sein, oder georgisch – wer weiß?“ – sagte die Bibliothekarin und ich dachte, Gruson würde sich freuen, dass sein Buch tausende Kilometer weit, über hohe malerische Berge reiste und nach mehrere Jahren unversehrt heimkehrte.

Am 30. Januar 1895, nur drei Jahre nach seiner Ägypten-Reise, starb Hermann Gruson in seiner Heimatstadt und am 3. Februar lag „der sterbliche Theil des geheimen Commerzienraths“ in seinem Herrenhause aufgebahrt, wie die Presse mitteilte. Auf einem Tabouret lagen zahlreiche Orden des Verstorbenen, und um seinen Sarg tummelten sich seine exotischen Lieblinge – „Palmen aus dem sonnigen Süden, Farne aus den Urwäldern des Mississippi, seltene Gewächse aus den Cordilleren, dem Caplande, dem fernen Indien und Madagaskar“.

Lange blieb ich vor den Tafeln stehen, auf denen Grusons Lebenslauf und sein Vermächtnis den Gewächshausbesuchern präsentiert wurden. Die Außenwelt hinter den Sprossenwänden wurde immer düsterer, die trüben Sprossenwände und Decken hingen über den melancholischen Pflanzen wie ein Trauerschleier und die ganze Anlage, dieses Labyrint aus Glashallen und Irrwegen schien mir nichts andres zu sein als ein Denkmal unerfüllter Träume und nicht betretener weiter Wege.